・「誰が」建てるのか

・「どこに」建てるのか

・「何の(誰の)ために」建てるのか

建築という行為の根本は、この三点に集約されると思います。

そしてそれは全てのプロジェクトで一つとして同じでなく、

必然的に建てられるべきものは全て、唯一無二の個別解となるはずです。

そんな個別解である建築、

その人がその地に建てるべき唯一無二のものを導き出すことが建築家の役割であり使命ですが、

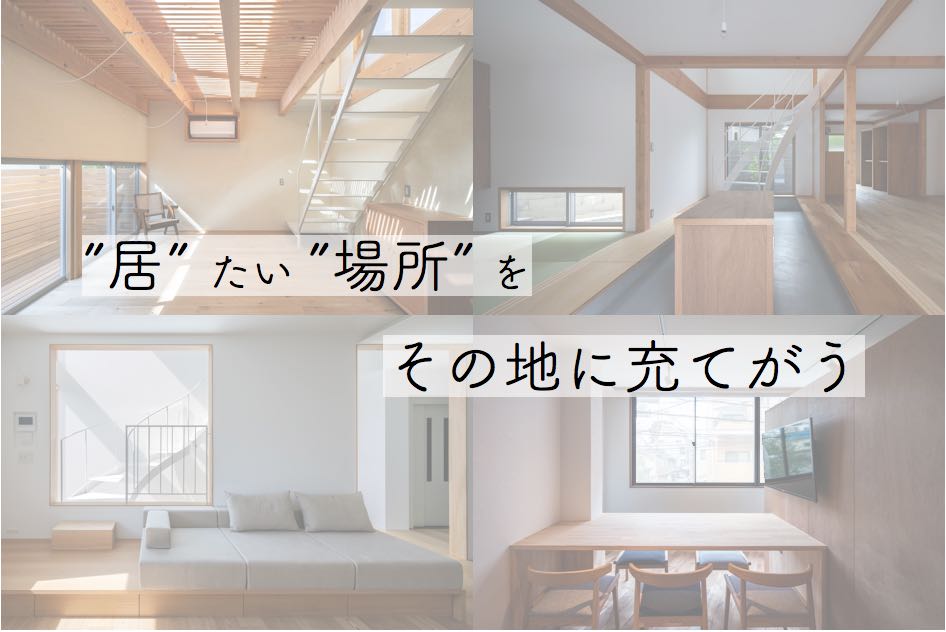

私たちは、「”居”たい”場所”を その地に充てがう」という考え方をもって、

「そこにしかない 居たい建築」を実現させることこそ、その答えであると考えています。

「そこにしかない 居たい建築」=敷地性を踏まえた居場所の集合であること

一言で表せば、このような建築を目指しています。

敷地性とは読んで字のごとく、建築される地(敷地)の特徴や特性、その周辺環境や歴史など、

その敷地の総合的な性格のようなものを指します。

敷地の形や大きさ、方位、高低差をはじめ、景色や視線の抜け、日当たり、風の抜け方、

道路や周辺建物の状況、人通りはどうか、街並みの様子、昔はどんな場所だったか、、、

「水廻りは北側で部屋は南に持ってくる」といった上っ面の単純な話しではなく、

敷地性を深く理解し、建物とリンクさせることが、空間の質を担保する上で非常に重要です。

その上で、

「何かいい」「落ち着く」「居たくなる」、そんな“居”の空間を、

あなたの、ご家族の、お客様の、従業員の、利用者のために、

色んな人が色んな気分になるからこそ、色んな居場所を散りばめる。

本来建物とは使うためにあるもので、必要な機能さえあれば事足りますが、

使う人への付加価値として、空間の質が担保され、様々な居場所がある建築をご提案したいと考えています。

「そこにしかない 居たい建築」を実現するために、私たちは次の3点を重視しています。

○“居”の空間を大切に設計しています

居場所、居心地、居処。

「何かいい」「落ち着く」「居たくなる」、そんな“居”の空間を大切に設計しています。

また“居”の空間にはバリエーションが必要です。

気分が高揚している、落ち込んでいる、一人でいたい、みんなで集まりたい、

集中したい、ぼーっとしたい、目立ちたい、閉じこもりたい、

色んな人が、心が、移り変わるからこそ、居場所を散りばめることを意識しています。

○”会話”と”対話”を大切に設計しています

「誰が」「何の(誰の)ために」建てるのか、その本質やコアとなる大切に思われていることを、

私たちも建てられる方自身も理解するためにはコミュニケーションが欠かせません。

また私たちは二人協働の事務所なので、一つ案を出すのに必ず話し合いをします。

どんな話しをどんな雰囲気でするのか[会話]、その奥にある潜在的なものや機微[対話]

その両方を重視したコミュニケーションを、建てられる方や、現場の職人方など、

携わる全ての方々を巻き込んで行うことが必要不可欠だと考えています。

○“作品”を作る “芸術作品”は作らない

個別解である全ての建築は、建てられる方、私たち設計、工事をされる現場の職人方など、

携わる全ての方々の協働によって成される”作品”です。

特に建てられる方にとって、それが愛着のわくお気に入りの”作品”となることは重要なファクターです。

ただし、愛着やアイコンに通じるような範疇を逸脱または無視し、

住宅で言う住みやすさや、その建物の使い勝手を無視したような、

不必要な”芸術性”、”アーティスティック”なものは、建築には必要ないと思っています。

もちろん、商業・公共施設のような性格の建物に求められる、集客性やシンボル性等の中には、

このような類のものが求められることもありますが、

それはあくまで必要性、必然性の先にあるもので”芸術作品”とは一線を画すものです。

「バズる」「ばえる」が目的とならない、本質的かつ合理的で一番美しいカタチを追求します。