代々住み守られてきた土地を継承するため、一度は巣立った実家に再び移り住むこととなったご主人とご家族のための建替計画である。

敷地は、昔ながらの民家や寺社が混在し、付近に幅1m程の路地も多い密集地に存する。

南側の前面道路は幅員約1.8mと狭隘ながら近隣の主要な生活動線となっており、特に日中は車や人の往来が盛んで落ち着かない環境であった。

また東側と北側の隣地は高台のL型地で、地形成りに建物と塀が当敷地を取囲んで強い圧迫感を与えていた。

他方、昔ながらの濃密な地域コミュニティが形成されていることも印象的であった。

クライアント自身そのコミュニティの中で子供時代を過ごしたこともあり、子育て世代であるご家族にとって良好な住環境である。

ただし、コミュニティの高齢化による世代の違いや、これから新たに地域コミュニティに加わるご家族に配慮しなければ、地域コミュニティの中に内包されがちな「しがらみ」や「疲弊」といったネガティブな要素に繋がってしまうことが懸念された。

地域への家開きの観点において、閉じたい密集地の中、昔ながらの地域コミュニティを拒絶しない在り方を探り、心理的効果も含め周囲に対して適度に隙間や距離感を持つ住まいを目指した。

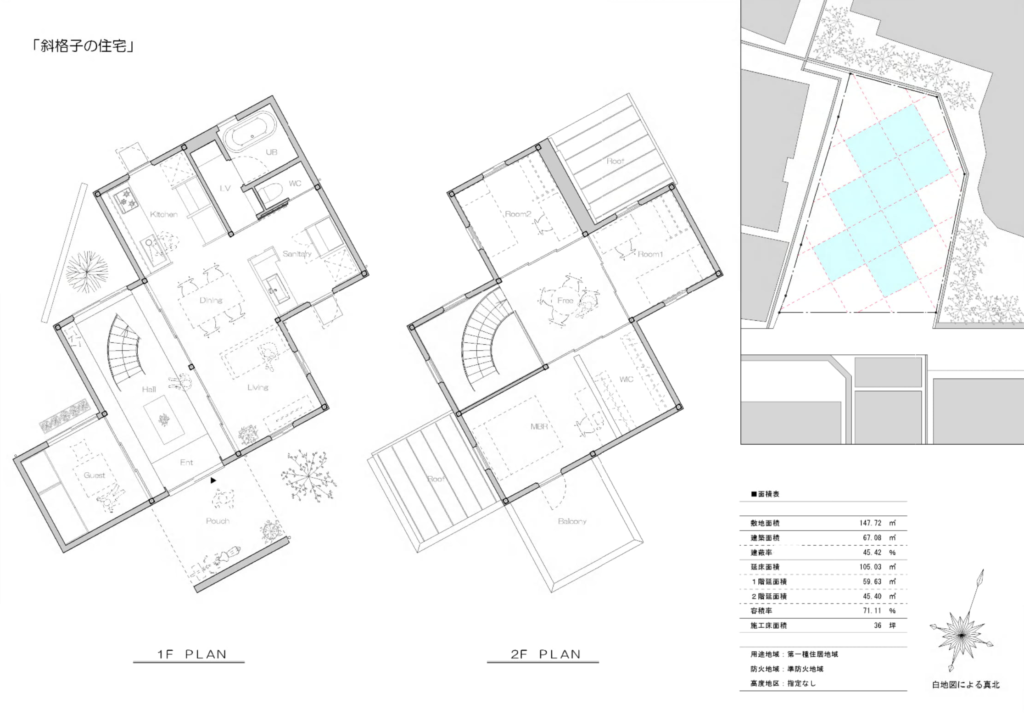

建物全体を敷地に対して斜めに振った1.5間角のグリットに沿って計画することで、建物は凹凸型の平面形状となり、外周部には複数の三角形の隙間が生まれる。

多角的な平面形状により開口部は多方向に設けられ、また隙間は日溜まりや風溜まりとして機能し、密集地と思えないほど恵まれた日照や通風環境が得られた。

また開口部が周囲の家の開口部と正面切らず斜めに向かい合う状況を創出し、相対する実寸法以上に心理的距離を感じられるよう企図した。

内部は柱・梁が1.5間角のグリットで現された真壁構造とした。一つ一つのグリッドが強調されるため空間に強い指向性が生じ、規定された視線の先には斜め視点での外景が伺える。

また階段形状を90°扇型とし、上下移動の際に螺旋状に視線が90°捻られる計画とした。

このような空間体験により、内部にいる人は外部に対する方向感(今自分が敷地のどの辺りに居てどちらを向いているか)が麻痺する感覚を覚える。

外部との位置関係に対する認識が薄まることで内部への没入感が増し、結果的に外への意識自体が希薄となり、内部の人が感じる被視感とも呼ぶべき緊張を和らげられないかと考えた。

諸条件により導かれた本建物は一見奇抜にも感じる外観とは裏腹に、どこか懐かしさも感じる馴染み深い居心地の良い住まいとなった。 世代が引き継がれた土地に新たに構えられたこの住まいが、愛着と共に先の世代へと引き継がれていくものであることを願う。

竣工写真:冨田英次写真事務所