互いに大人である母娘二人のための、長年住んだ実家の建替計画である

斑らに建て替わりが進む比較的古い住宅街の一角にある本敷地は、間口6.5m奥行9.5m面積19坪と狭小で、北側を後退後幅員4mの道路と接し、東西には隣家が、南側には小学校の3階建て校舎が迫る環境となっている。

本計画におけるクライアントたっての要望は「明るい家」であった。

南側校舎は冬場には1日中家全体に影を落とし、隣家も建て込んでいる中、増築を繰り返し敷地一杯に建てられた建替前の実家は、風通しが悪く、多くの時間が日影であり、また周囲との近さ故カーテンも閉まりがちな、薄暗く悪気も抜けにくい過酷な住環境であった。

本プロジェクトは、校舎に面するという通常の狭小地以上に制約が多い敷地において、健全な住環境として当然満たされるべき適切な採光や通風、プライバシーを担保した上で、豊かな暮らしを支える質の高い住空間を如何に実現させるかということに向き合うものであった。

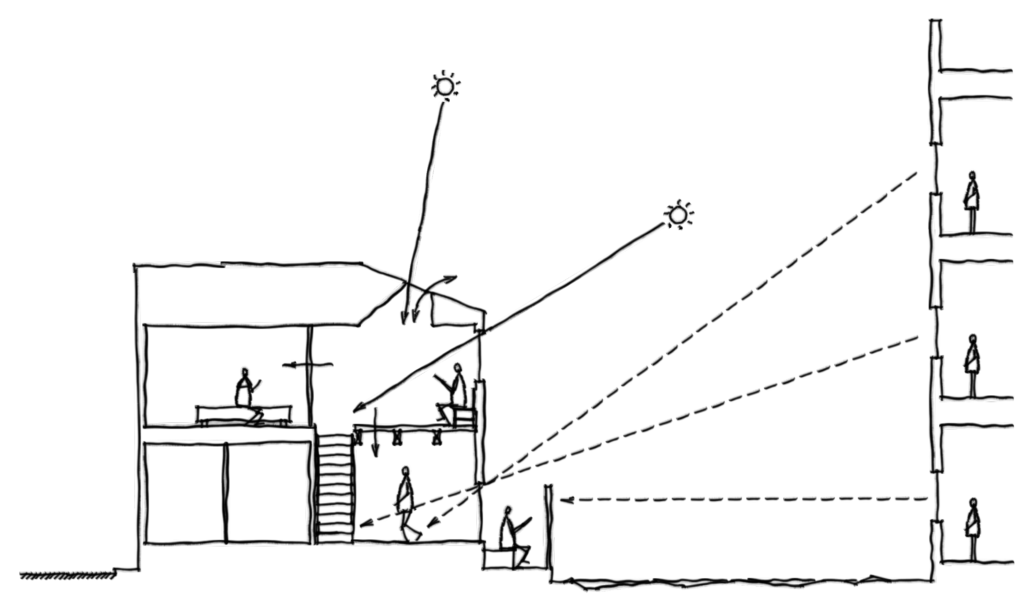

校舎とのバッファ空間として敷地南側に可能な限りの余白を設けて濡縁や小庭として囲い、地窓と掃出窓の中間となる躙口のような高さの開口部で内部と繋げることで、校舎の存在感を薄めつつ外部への抜けや奥行感を得られる計画とした。

必然的に建物と道路が近くなるため玄関前に溜りを設けたが、ここは玄関先でのふとした会話の場や、灯りが“いること”を表出する場として機能する他、経済設計の面で玄関扉を延焼ラインから外す防火壁の役割も兼ねている。また敷地性の表現として、玄関を開け放すと溜りを経て路地が小庭まで引き込まれるよう土間を設け、敷地を縦断する抜けを作った。

個人が篭るための各寝室、校舎からの視線に配慮し少し閉じた居間1、最も明るく開放的な居間2と、多様な過ごし方が選べるようプライベート性の高さにグラデーションを付けた4つの居室を設けた。また二層に分けて設けた居間の二階部分を光溜りとし、床をルーバー状とすることで下階まで光を届けると共に自然換気も促される環境設計を試みた。

「昔は寝に帰るだけの家だったが、今は早く帰りたい家になった」と嬉しいお言葉を頂いた。 決して恵まれた敷地環境ではなかったが、その特徴に素直に向き合い健全な住環境を目指していった結果、広くはなくとも居場所をいくつも内包した豊かな住まいが実現した。

竣工写真:冨田英次写真事務所 / 家具提供:ARTS&CRAFTS

ー 住まいの様子 ー